标题:材料的耐热性能比较

PAPER,COTTON,SILK,TETORON

PP,PET,PEN,PEI,PPS,PAR,PI,PC

耐热性能用何种指标比较实用?

耐热性:pei<pet<pen<pps<pi

价格也正好是这个顺序。

pei:低价,耐热性差,不能用于喇叭,主要用于低价耳机产品

pet:也是低价,耐热性差,一般不会用于喇叭,

pen:

pps:中高音好,耐热性高,

pi:质好价高

另外有par材料,耐热性高,价格适中,低音非常好,但是工艺复杂。应该是最有前景的材料之一。

PEI的耐温会低于PET?

PEI可不是MYLAR,PET才是俗称的MYLAR(80-120度)

PEN PEI: 160-180度

PPS PAR: ?? 度

PI: ?? 度

特性﹕

1.透明耐热U-POLYMER(PAR)具有透明树脂中最高级别的耐热性(负重挠度1.8MPa下为175℃),透明好、折射高,具有接近90%的透光率。2.弹性恢复性U-POLYMER容许畸变率较高,作为弹性材料(弹簧)可以使用的范围很广。此外,其蠕变性能突出,具有可以长时间保持作为弹性材料的性能。3.耐气候性U-POLYMER通过紫外线的照射,其紫外线阻挡性能将会提高,因此,在不添加增强耐气候性添加剂的情形下,就具有非常出色的耐气候性。(虽然会变黄,但是物性和透光率几乎没有减弱。)4.难燃性U-POLYMER在不添加难燃剂的情形下可以得到UL94V-2(0.75mm)阻燃等级。

PPS的耐热性能优秀,熔点275~291 ℃,热变形温度为135℃,经玻璃纤维增强后可 达到260℃,分解温度为400℃

耐热性:PPS具有优异的耐热性,其连续使用温度高达220——240℃,在1.82M Pa负荷下的热变形温度在260℃以上。

1964年杜邦开发的聚酰亚胺,耐热达350℃,也是迄今耐热最优秀的工程塑料之一。1964年GE开发的PPS和PEI,耐温在100-200℃,主要应用于电子绝缘行业。1965年,美国UCC开发的聚砜(PSF)产品,玻璃化温度为190℃,可在150℃下长期使用。1972年,英国ICI开发出聚醚砜(PES),玻璃化温度达225℃,可在180-200℃下长期使用,应用领域大为扩展。

20世纪80年代,高性能工程塑料发展更快,年均增长率达10%以上。1982年,ICI公司推出结晶型聚醚醚酮(PEEK),玻璃化温度143℃,熔点335℃,可以250℃下长期使用,尽管存在溶解性差、合成条件苛刻(合成温度350℃以上)、价格昂贵等缺点,仍很快推广应用于各种高技术领域,年销量逾千吨,是综合性能最优异的高端材料之一。

长期以来困扰特种工程塑料的问题是耐高温、可溶解、易加工、低成本不可兼得。如:PES、PEI等易于加工,但耐热性不够高;PI、PEEK等耐热性能优异,但加工困难且成本高。

近年来,ICI、Amoco、3M、Du Pont以及BASF等公司竞相研制开发耐热等级高、易于加工、成本相对低廉的聚芳醚新品种。虽成功开发出耐热性更好的PEK、PEKK、PEEKK等新品种,但没有解决难溶解、难加工、成本较高等问题,未能实现大规模工业生产。GE开发出商业名Ultem的可溶性聚醚酰亚胺(PEI),可在220℃作为绝缘材料使用,但由于分子链中引入柔性醚,玻璃化温度较PI低,在更高耐热要求领域应用受到限制。

TC布:所谓TC布就是T(俗称特多龙tetoron)与C(俗称cotton)混纺的布料,系在经纱部份 织以特多龙,纬纱部份织以棉纱而合成为TC布, 故兼具了两者的特性

以棉、毛、丝、尼龙织物的耐温性最高

树脂温度指标的辨析

1. 玻璃化转变温度

线性非晶相高聚物由于温度改变(在一定应力下)可呈现三种力学状态,即玻璃态、高弹态和粘流态。

当温度较高时,大分子和链段都能进行热运动。这时高聚物成为粘流态,受外力作用时,分子间相互滑动而产生形变;除去外力后,不能回复原状,所以形变是不可逆的,这种形变称为粘性流动形变或塑性形变,出现这种形变的温度称为流动温度Tf,这种状态成为粘流态(又叫塑性态)。如果把处于粘流态的高聚物逐渐降低温度。粘度也就逐渐增大,最后呈弹性状态,加应力时产生缓慢的形变,解除外力后又能缓慢地回复原状,这种状态叫高弹态。当温度继续下降,高聚物变得越来越硬,在外力作用时只产生很小的形变这种状态叫玻璃态。

树脂制品在玻璃态使用的,Tg愈高愈好,也是衡量树脂耐热性的一个指标。

测量玻璃化温度常用的方法有:热机械分析法(TMA)、差热分析法(DTA)和示差扫描量热法(DSC)三种。它们的测试方法原理不同,因而测试结果相差较大,不能相比。

另外,经过退火(即加热后处理)的树脂制品,玻璃化温度会提高,这是由于制品的内应力经过退火升温已经消除了的缘故。

2. 热变形温度和马丁耐热

2.1热变形温度

热变形温度(全称负荷热变形温度,英文缩写:HDT)是指对浸在

测量热变形温度的标准很多,国内现在常见的有:中国国标(GB)、美国材料试验学会标准(ASTM)、国际标准化组织标准(ISO)、欧共体标准等,由于各标准所规定的测试方法、单位系统等有所区别,所以测试结果也有所不同的。例如:国外某知名品牌酚醛环氧乙烯基酯树脂产品热变形温度ASTM测试典型值:149

2.2马丁耐热

马丁耐热试验方法是检验塑料(树脂)耐热性的方法之一。1924年由马丁提出,1928年正式用于德国的酚醛塑料检验。后来,其他一些硬质塑料也使用该检验方法。它在欧洲和原苏联使用比较广泛。1970年我国亦发布了该试验方法的国家标准,成为我国早期建立的塑料(树脂)试验方法国家标准中的一个,所以在我国使用历史很长。

马丁耐热温度是指试样在一定弯曲力矩作用下,在一定等速升温环境中发生弯曲变形,当达到规定变形量时的温度。

2.3热变形温度与马丁耐热的辨析

热变形温度与马丁耐热都是检验塑料(树脂)耐热性的方法之一,但由于试验方法的本质区别,没有任何可比性,没有转变公式。

由于马丁耐热温度的测量是施加悬臂梁式弯曲力矩,操作不太方便;且施加的弯曲力矩数值较大,使很多塑料在加载后的初始挠度就十分可观,因而适用范围受到限制,一般多用于硬质塑料。另外,它使用空气作为传热介质箱体温度分布不均,对试样的传热慢,因而升温速度不宜过快。凡此等等,使这一方法在许多国家没有被采用,在我国也被逐渐的淘汰了。

所以在检验塑料(树脂)耐热性时,不能用马丁耐热与热变形温度比较。同时还要注意它们都不是塑料(树脂)的最高使用温度,塑料(树脂)的最高使用温度应根据制品的受力情况及使用要求等因素来确定。另外,热固性树脂经过退火处理,也就是我们日常所说的加热后处理,会使热变形温度和马丁耐热升高,一般退火处理可以使热变形温度提高

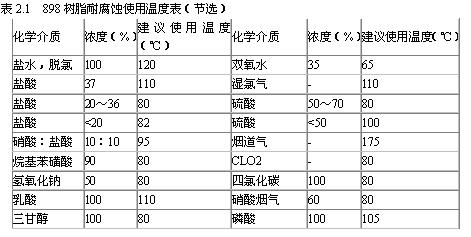

3. 耐腐蚀使用温度:

由于树脂玻璃钢与金属材料相比,重量轻、比强度高、耐腐蚀性好、耐瞬时超高温性能好以及比金属材料低廉的价格,因此在相关领域中得到应用。如

耐腐蚀使用温度一般是指树脂在特定环境(特定腐蚀介质,特定的腐蚀介质浓度)中,树脂产品所能承受的最高使用温度。这个温度区别于热变形温度、玻璃化转变温度和绝缘耐热等级,例如:898乙烯基树脂热变形温度

从上面的表格不难看出,耐腐蚀使用温度总要有一个特定的介质使用条件,没有介质使用条件耐腐蚀使用温度不成立。而在不同的介质条件中,同种树脂的耐腐蚀使用温度通常不同。这也就要求选用防腐蚀树脂时,一定要注意腐蚀介质条件。但是,目前市场上存在着一些不科学的说法,甚至还直接写在树脂产品的说明书中,例如:“树脂使用温度为多少度;本树脂耐腐蚀使用温度为多少度;热变形温度是多少度耐腐蚀使用温度就是多少度。”这种种说法都没有科学依据的,是对树脂耐腐蚀使用温度的误解,是树脂使用的误区。我们要在树脂使用过程中,屏除这些误导,正确运用树脂的特性。

4.1概述

作为绝缘材料的树脂高聚物除了要有良好的机械性能和介电性能外,还要求具有良好的耐热性。例如用于航空,火箭上的塑料安装线,一般要在

耐热性按照材料受高温作用的时间的长短又可分为短时耐热性(简称耐热性)和长期耐热性(又称热老化性能)。短时耐热性和热老化性能是两个截然不同的概念,不能混淆。短时耐热性是指材料在高温下是否出现软化、变形、分解等现象或材料在热态下性能指标的变化,通常以Tg、Tf、Tm、Td等表示。长期耐热性是指树脂高聚物处于一定工作温度下能否获得预期寿命,通常以绝缘材料的耐热等级、温度指数来表示。

通常温度指数是根据标准老化试验规定的寿命值求出的。所以温度指数与软化点等耐热性指标的含意是不同的。材料能否在某温度下使用,不仅短时间内不能有显著的性能改变(如不变软、不着燃、介电性能无明显下降等),而且在长时间内也不至于产生不应有的性能变化。因此,如欲确定材料的使用温度,必须同时测定短时耐热性和热老化性能。—般先测短时耐热性,在短时耐热性能满足使用条件的情况下,进一步做热老化试验,评定其温度指数,但在绝缘技术中着重的是长期耐热性。

4.2长期耐热性——绝缘耐热等级

绝缘材料的热老化性能长期以来是以耐热等级表示的,我国现行的耐热等级如下:

耐热等级 | Y | A | E | B | F | H | C |

最高允许工作温度℃ | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | >180 |

这里的最高允许工作温度不等于短时耐热指标,例如:902树脂热变形温度

由于耐高温材料的发展,国外又提出了另一种耐热等级:

耐热等级 | 0 | A | B | F | H | 220 | C |

最高允许工作温度℃ | 90 | 105 | 130 | 155 | 180 | 220 | >220 |

由于这种耐热等级的名称不能反映绝缘材料最高允许工作温度,给生产和研究工作带来很多不便。因此,有人建议以最高允许工作温度代表耐热等级,即将上述各耐热等级,迳直称为90级、105级、……220级等,显然这一种耐热等级的名称更直观,也更科学。

这种分级系统的含意是指某一绝缘材料适用于相应耐热等级的电机、电器。但实际上,一台电机或电器中的不同绝缘部位并不都在最高设计温度下运行,所以应根据电机或电器各部位的实际温度选择相应的耐热等级的绝缘材料,组成绝缘系统, 以充分发挥材料的特性,提高经济合理性。因此绝缘材料的传统耐热等级显然不适应这种组合绝缘系统的需要。现在采用温度指数和耐热概貌来表征绝缘材料的长期耐热能力,由于同一材料用不同的性能作为衡量热老化寿命的参数可以得到不同的温度指数和耐热概貌,这样,就可以把电机或电器的耐热等级与单一绝缘材料的耐热能力有效地区别开来。

5. 综述

温度是与生产息息相关的指标,通过以上对树脂的热变形温度、马丁耐热、玻璃化转变温度、绝缘耐热等级以及耐腐蚀使用温度五个温度概念辨析,我们可以清楚地看出几个温度指标的物理意义,有效的利用它们的特性,更好的为实际生产服务。

薄膜材料工艺学 (Thin Film Process)

学时 36

预修课程:普通物理

教学目的:通过本课程的教学,帮助学生掌握并能运用薄膜制造的基本知识,进一步理解和学习器件工艺原理等课程,启迪学生在材料学科领域的创新意识,培养学生初步的工艺设计能力。

基本内容:薄膜物理基础,薄膜工艺基础,薄膜测量技术

基本要求:(1)熟悉薄膜制造的基本原理;(2)熟悉薄膜制造的基本工艺;(3)薄膜性能测试,结构分析的基本方法;(4)能综合运用本课程知识,提高阅读、分析各种薄膜制造新工艺,适应集成电路技术和薄膜技术的飞速发展。

教学用书:自编讲义:薄膜

一、薄膜物理基础 (学时数:6)

(1) 吸附和脱附

(2) 凝聚和扩散

(3) 薄膜生长过程

(4) 成核理论

(5) 薄膜结构与缺陷

二、薄膜工艺 (学时数:18)

(1) 物理气相淀积

(2) 溅射

(3) 离子镀

(4) 化学气相淀积

(5) 溶液淀积技术

(6) LB膜

(7) 薄膜图形化

三、薄膜性能测量 (学时数:6)

(1) 薄膜厚度

(2) 力学性能

(3) 电学性能

(4) 光学性能

四、薄膜结构分析 (学时数:4)

五、薄膜应用 (学时数:2)

耐热性比较是有条件的,还有寿命的要求.

比如说薄膜厚的可能比薄的耐热,有的材料受热后会再结晶脆化

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下: